掲載日/2019年08月19日 取材・写真/やかん

取材協力/トレック・ジャパン

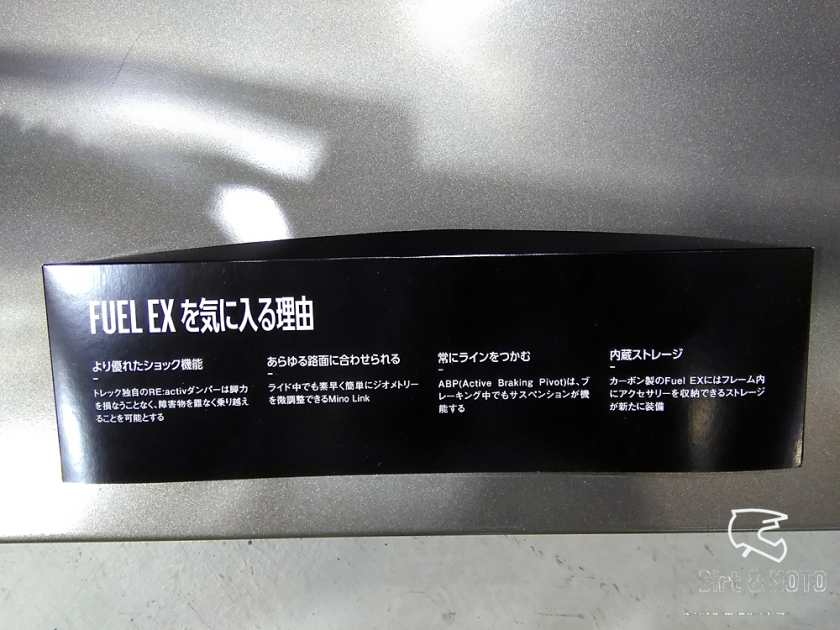

トレック・ジャパンは、どのようなトレイルも十全に楽しめるBIKE『Fuel EX』をフルモデルチェンジし、国内では3モデルで展開する。

< リリースより >

新型Fuel EX

この度、トレック・ジャパンは、トレイルバイクの一番人気、Fuel EXをフルモデルチェンジして発表いたします。

今回、トレックの中で最も売れているフルサスバイクに、新たな特徴と大幅なアップグレードを加えました。新しいFuel EXは、マウンテンバイクのあらゆる最新テクノロジーを採用し、1台のバイクであらゆる走りを楽しみたいお客様に最適のパッケージとなっています。

フロントサスペンションは140mmとなり、130mmのリアトラベルと組み合わせ、効率的な登坂性能を損なわずに、よりテクニカルなトレイルにも対応できるようにしました。この新しいトラベル量に合わせてジオメトリーも一新し、よりオールラウンドな走りに対応します。新モデルは旧モデルと比べてヘッドアングルが寝かされ、下りでの安定性が高まっています。シートアングルは立たせ、より効率的な姿勢でペダリングできます。

他のトレックのフルサストレイルバイクと同じく、固定式のロワーショックマウントを採用し、より高強度のチェーンステーと効率的なペダリングを実現しました。

新型Fuel EXは、女性用モデルを展開する代わりに、全てのモデルでXS サイズを用意しました。これにより、お客様の性別、身長、走り方にかかわらず、フィットに優れたFuel EXが見つかります。

MとL サイズは、速くて走破性の高い29インチホイールを搭載します。XS サイズは27.5インチホイールを搭載し、小柄な方でも操作しやすく、より適したスタンドオーバー高となるようにしました。S サイズには27.5と29の両モデルを用意。これは、このサイズのホイールサイズの好みが分かれることが、調査からわかったためです。

どのモデルも、ドロッパーポスト、ワイドレンジの1x ドライブトレイン、グリップ力に優れた2.6インチタイヤを搭載します。

カーボンモデルのダウンチューブには新型Domane(編注:ロードバイク)と同様、ストレージが設けられ、パックの重さや煩わしさを気にすることなく、ツールなどを収納できます。

価格/2,400円(税抜)

サイズ/ワンサイズ

カラー/ブラック

さらなるカスタムを楽しみたいお客様のために、Fuel EXはProject Oneでもお選びいただけます。

※編集部より:

この、新生Fuel EXは、『TREK WORLD 2020』に於いて、フューエル EX 9.8 のみが関係者に先行公開された。

そこでまず感じたのが、「相変わらずトレックの OCLV フレームは美しい」だった。

筆者は昔、トレック本社のウォータールー(アイオワ州)に取材に行かせてもらったことがある。ヘッドオフィスだけでなく、実際に自転車(主にフレーム)の製作工場も見せてもらえたのだが、その当時から OCLV フレームは秘匿事項が多く、製造工程の撮影などは NG であった。

しかし、カーボンレイアップの手法やポイント、塗装工程などは見ることができ、その当時からストレートに「美麗」であるとしか出てこなかった。

今回、会場で展示されたフューエル EX 9.8 は、その技術とセンスを最新のマウンテンバイクに落とし込んだ機種と言えるだろう。

国内展開は、このカーボンモデルの他に、アルミモデルが2つあるが、ここはぜひ奮発してフューエル EX 9.8 を狙って欲しいところだ。それだけの価値が詰まった1台になっている。

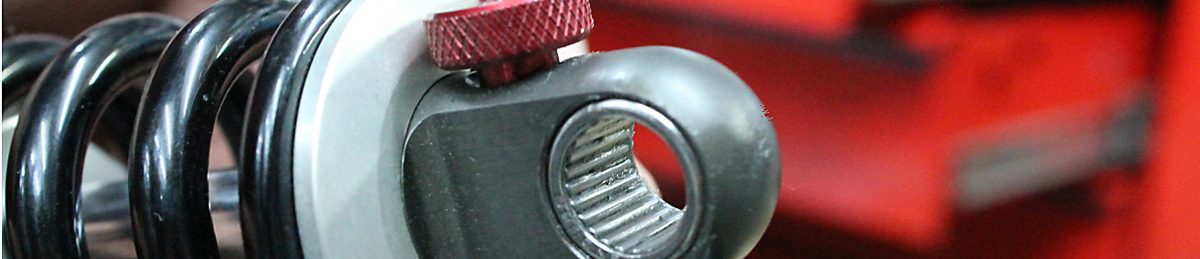

フューエル EX シリーズは、オールラウンドなトレイルバイクを企図しているが、それはリアサスペンション機構のテクノロジーに拠るところが大きい。まず、ベースとなる『RE:aktiv』(リアクティブ)であり、進化系の『Thru Shaft』(スルー シャフト)だ。

実は、この RE:aktiv & Thru Shaft の組み合わせは、今のところフューエル EX 9.8 のみになっている。フューエル EX 8 は、 RE:aktiv のみ。フューエル EX 5 は、いずれも非搭載となってしまう。動画を見る限り、F1(モータースポーツ)のテクノロジーが投入されていて、マウンテンバイクで主要なサスペンションメーカー2社のユニットを相当にカスタマイズしているようなので、コスト高なのだろう。

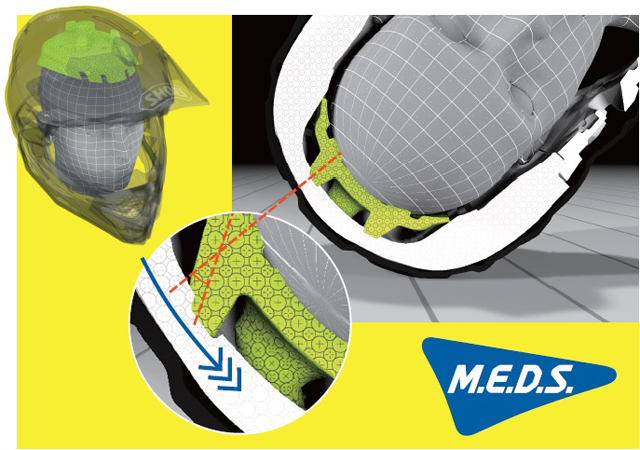

代わりに、トレックのフルサスペンション マウンテンバイク共通の、『Mino Link』(ミノー リンク)と『ABP』(アクティブ ブレーキング ピボット)はグレードに関わらず搭載している。

先に触れた、カーボンモデル限定の、内蔵ストレージは待望の機能であろう。

現状は、同社の上級モデルに於いても採用しているのはこのフューエル EX 9.8 のみで、もちろんデメリットがなければ今後も採用車種は増えるだろうが、もしもコスト面が高いハードルになっているのだとしたら、しばらくは本機のみかもしれない。筆者は、とにかく背中に荷物を背負うのが嫌いなので、常日頃からサイクルジャージのポケットのみか、欲張ってもサドルバッグで対応している。

公道も含め、身体の動きを阻害する要素は排除したい傾向にあり、このストレージ機能は甚く魅力的に映る。

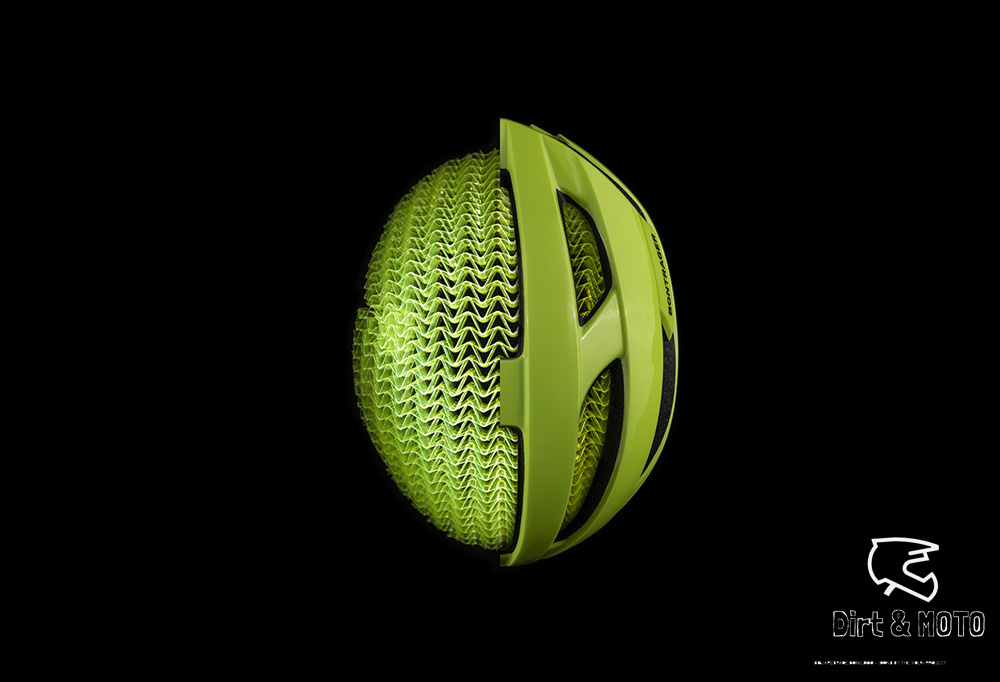

「ボントレガーのカーボンホイールを最初の購入から 2 年以内に不測にも壊してしまった場合、私たちが無料で修理または交換する」

という内容。お解りの通り、ハードな走行や大きな転倒で破損した場合に効力を発揮するという、通常とは逆のサービス。トレックは「安全性」にとかく敏感なメーカーで、その「らしさ」が表れている。

もうひとつ触れておきたいのが、『KNOCK BLOCK』(ノックブロック)。筆者は、しばらくトレックBIKEは触れていなかったので未見の機構であったのだが、これに拠るストレートなダウンチューブが、とにかく美しい。

なお、以前の Top Fuel の紹介記事でも書いたが、特に小柄で手足が短い日本人にとって、サイズ選びはことさらに重要。

幸いに、フューエル EX シリーズは、 XS からの用意があり、この適応身長は 137.0〜155.0cm 、股下は 64.0〜73.0cm 。ひとつ上の S は、 153.0〜162.0cm , 72.0〜76.0cm 。 S サイズになると 29 インチホイールが選択でき、こちらに優位性を感じている筆者(身長 156cm )などは選択をしてしまいそうだが、注意したいのがハンドルまでの遠さ。案外、ここは見逃されがちかもしれなく、通説では 29 インチはどうしてもこの“実効トップチューブ長”が伸びる傾向にある。

KNOCK BLOCK の手前、ステムが専用品になってしまうので、この辺りは注意して、実車を前によく確認したほうがよいだろう。

ちなみに、ステム長は、サイズ: XS , S で 40mm 。 M , ML , L , XL は、 50mm が初期設定。(やかん)

[ ソース ]

トレック・ジャパン

- 当サイトに含まれるすべてのコンテンツ(記事・画像・動画・イラストなど)の無断転用は、商用、個人使用を問わず一切禁じます。

© yakan_Dirt & MOTO All rights reserved.