<製品テスト>TIOGA スパイダー アウトランド(2015年マルイ製品展示会より.1)

掲載日:2015年12月7日 写真・文/やかん

2015年のマルイ製品展示会で発表はされたものの、発売がまだ先で紹介を見送っていた商品を順次紹介して行きたい。まず、トップバッターはタイオガ(TIOGA)から、スパイダー アウトランド(SPYDER outland)だ。

[ TIOGA SPYDER outland ]

スパイダー アウトランドは、かなり前に発売されて話題をさらったスパイダー ツインテールの、発展・派生系モデル。その独特の蜘蛛の巣を連想させる大胆な肉抜きのされたデザインはそのままに、トレイルライドやエンデューロレースで求められる高い操作性を追求したモデルとなっている。

まず、再確認しておきたいのが、スパイダーシリーズはただの蜘蛛の巣状の樹脂サドルではない事だ。その構造は、“デュアル デンシティー ウェブ メッシュベース”という基本構造で構成されており、高強度グラスファイバー補強ナイロンとエラストマー添加ナイロンという、硬さの異なる樹脂材料のインサート成型技術でなりたっている。柔軟性と強度を両立させている、とあるがこれについては後述の試乗記に譲りたい。

他、空間の多いウェブ メッシュは、実際に通気性は高く、座面形状と曲率構成を追求して設計。パッドを有しない独特なスタイルのサドルでありながら、圧迫感の少ない乗り心地を提供するよう工夫されてもいる。アウトランドには、着脱可能なアンチスリップパッドが付属し、好みに応じて選択が可能にもなっている。

これに関連するのが、アウトランドはライダーがサドル上でフレキシブルなポジションを取れる事を念頭に置いていて、サイドをカットし腰を引きやすくしている事。パッドは、腰掛けるだけ程度の使い方ならなしでよいだろうし、ある程度シッティングもあり着座位置を固定したい場合やグリップ力を高めたい時は、有りで使う想定になっている。

ガッチリと座るライドには不向きだが

ストレスのないサドル形状は秀逸で、自由なポジショニングが可能

テストは前後が130mm程度のストロークを持つフルサスペンションBIKEで行った。まだエンデューロやマラソンといった概念のない時代のBIKEだが、テスト車として問題はないと思う。サドルの固定スタイルに特に指定はなかったので、従来付けていた物とほぼ同じポジションで取り付けた。走行シーンは、シーズン的に下りに偏った専用オフロードコースなどは使えなかったので、起伏が得られる平地のダート路面と河川敷のロングライドの2つを試した。付属のアンチスリップパッドは取り付けてテストを行った。

まず、ダート路面までのアスファルトでのアプローチでは、筆者の体重もあるのだろうが(50kg強)、どうしても硬さが気になった。アンチスリップパッドを取付けたといっても、主な役割は滑り止めであってパッティング類には程遠く、BMXのサドルに座っているような感覚だ。しかし、いざダート路面に付き、起伏のある路面を走る場合は、かなりの頻度で腰は浮かせているので問題なく、また練られた形状の為か、不用意にサドルに突き上げられる事もなかった。

次に、想定に含まれるのかは解らなかったが、河川敷のロングライドにトライしてみた。多少の凹凸はあるがほぼフラットな路面なので、100%シッティング。この状態で約1時間、座りっぱなしで走ってみた。こちらは、正直、かなり辛かった。BIKEが完璧には対応していないというのもあるだろうが(リアショックFOXはプロペダル化済み)、やはりどうしても座面の硬さが厳しく、尻骨がそれなりに痛くなる。ただ、ラフテストなのでパッド入りのレースパンツを履いてない事もあったのと、例えばエンデューロなどでは厚手のボトムスを履く事もあるだろうから、今回よりかは緩和されるかもしれない。構造上軽量なので、車重をなるべく抑えたいクロスカントリーBIKEなどで導入したくもなりそうだが、そちらは向いていないと思う。この点は、シーズンインをしたら、真面目なオフロードコースの、例えばリエゾン区間などであらためて試してみたいところだ。

フラットな路面でのシッティングを試した後は、積極的な身体の動きが必要になる厳しい上り下りを何度も走ってみた。そこで解ったのが、下り走行での抜群の腰の引きやすさ。サドル後方の“ひれ”の部分がスパッと進行方向と平行にカットされていて、これによりひれの部分にまったくフトモモが引っ掛からずに、自由な身体の動きが可能になっている。これには正直、舌を巻いた。以前、富士見パノラマリゾート(長野)のダウンヒルAコースを他のBIKEで下った時、この“ひれ”の部分の引っ掛かりが気になり、落差の急なセクションで体の動きが阻害されバランスを崩しかけたりした事があったが、アウトランドに関してはこの心配がまったくない。アンチスリップパッドも、過度にグリップする事なく良い塩梅で“引っ掛かり”が得られるので、「欲しい時に引っ掛かり、不要な時には滑る」バランスの良さが光った。

筆者は、まだ本格的なエンデューロレースに出場した事がないのだが、リエゾン区間がかなり長く、またそこが平坦でシッティングしてのパワーペダリングが必要であれば、アウトランドは「不向き」と言わざるを得ないが、実例としては、前述の富士見でCコース程度のシッティング率とサドルへの負荷の掛け方程度なら硬さは気にならず、むしろ動きを阻害しないその形状の恩恵に十全と与れるだろう。

また、これはテストした訳ではないので断言は出来ないが、ほぼ着座しないダウンヒルで、極度な落差なども頻発する本格コースでも効果を発揮すると思う。路面からのプッシュがあり、その際に硬いサドルにお尻がどれ程突き上げられるかはまだ解らないが、シーズンインしたらテストしてみる価値はあると思う。

今からの時期、降雪のないエリアであればトレイルライドが面白い時期でもある。あなたがもし、BIKEの上で積極的にボディアクションをするスタイルであるならば、このサドルは是非試してほしい出来栄えである。今まで以上に、自由に身体が動かせ、より高次元の走りが出来る筈である。

[ 製品情報 ]

メーカー/TIOGA

販売元/株式会社マルイ

製品名/SPYDER outland -新製品-

価格/1万3,000円(税抜)

カラー/ブラック/スモーク、ホワイト/クリア

サイズ/幅126×長さ281×高さ60mm

質量/206g

デュアル デンシティー ウェブ メッシュベース

デュアル アーク フレックス

φ7mmクロモリ中空レール

アンチスリップパッド付属

[ お問い合わせ ]

株式会社マルイ

TEL/078-451-2742

- 当サイトに含まれるすべてのコンテンツ(記事・画像・動画・イラストなど)の無断転用は、商用、個人使用を問わず一切禁じます。

© yakan_Dirt & MOTO All rights reserved.

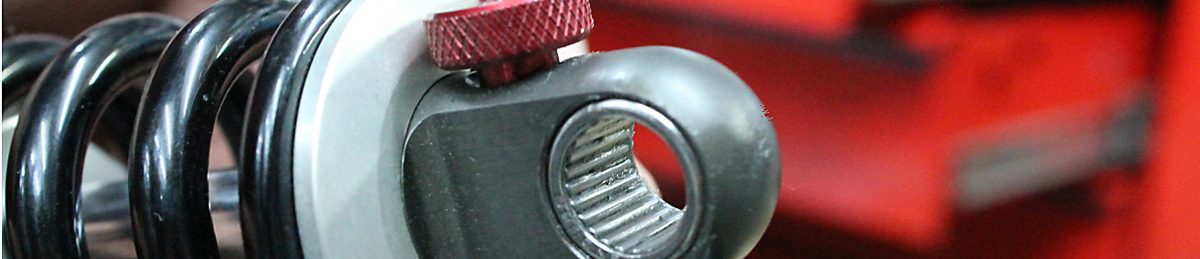

フロントサスペンションは、DT Swiss XRM 100 Remote。エアスプリングでAuto Balancing Springという機構を持つ。黒いインナーチューブとリバースアーチが特徴的。

フロントサスペンションは、DT Swiss XRM 100 Remote。エアスプリングでAuto Balancing Springという機構を持つ。黒いインナーチューブとリバースアーチが特徴的。 リアサスペンションにはM.O.R.E(Merida Optimized Ride Engineering)と呼ぶリンクが使われる。ユニットはDT SwissのM212 38 ABS w/Remote。

リアサスペンションにはM.O.R.E(Merida Optimized Ride Engineering)と呼ぶリンクが使われる。ユニットはDT SwissのM212 38 ABS w/Remote。 油圧ディスクブレーキは前後に名門Magura MT4を採用。長くハードな下りも含まれるマラソンステージを想定してか、ローター径はフロントが180mm、リアは160mm。

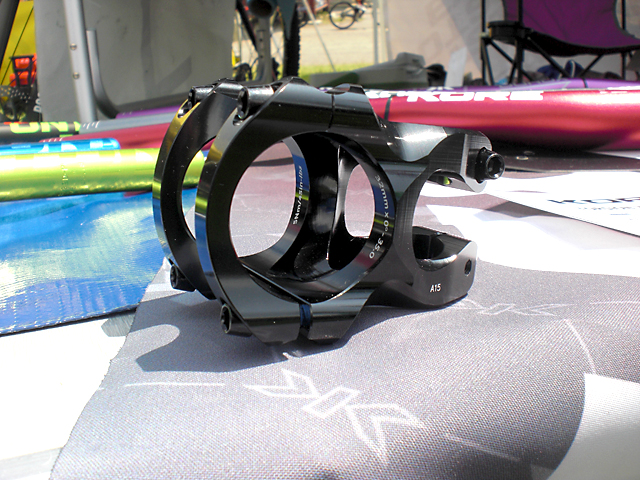

油圧ディスクブレーキは前後に名門Magura MT4を採用。長くハードな下りも含まれるマラソンステージを想定してか、ローター径はフロントが180mm、リアは160mm。 ハンドル右側にフロントサスペンション用のロックアウトリモートを装備。シフターはスラム X9。

ハンドル右側にフロントサスペンション用のロックアウトリモートを装備。シフターはスラム X9。  リアユニット用もロックアウト出来るため、ハンドル左側にリモートを装備。前後ともロックアウト出来ると左右に異なるリモートが備わり、操作は複雑になる。

リアユニット用もロックアウト出来るため、ハンドル左側にリモートを装備。前後ともロックアウト出来ると左右に異なるリモートが備わり、操作は複雑になる。 フロントギアは2枚の、2×10ドライブトレインを採用。チェーンリングとクランクは、スラムのグループ会社になるトゥルバティブ製。丁数は38-24T。

フロントギアは2枚の、2×10ドライブトレインを採用。チェーンリングとクランクは、スラムのグループ会社になるトゥルバティブ製。丁数は38-24T。